Archive for the ‘コラム’ Category

【死亡事故】加害者が直面する現実。遺族対応と刑事裁判、実刑回避への道

はじめに

死亡事故を起こした場合、加害者が負う責任は重大です。警察による逮捕・勾留の可能性が高く、その後の刑事裁判では「拘禁刑(実刑)」が求刑されるケースも少なくありません。

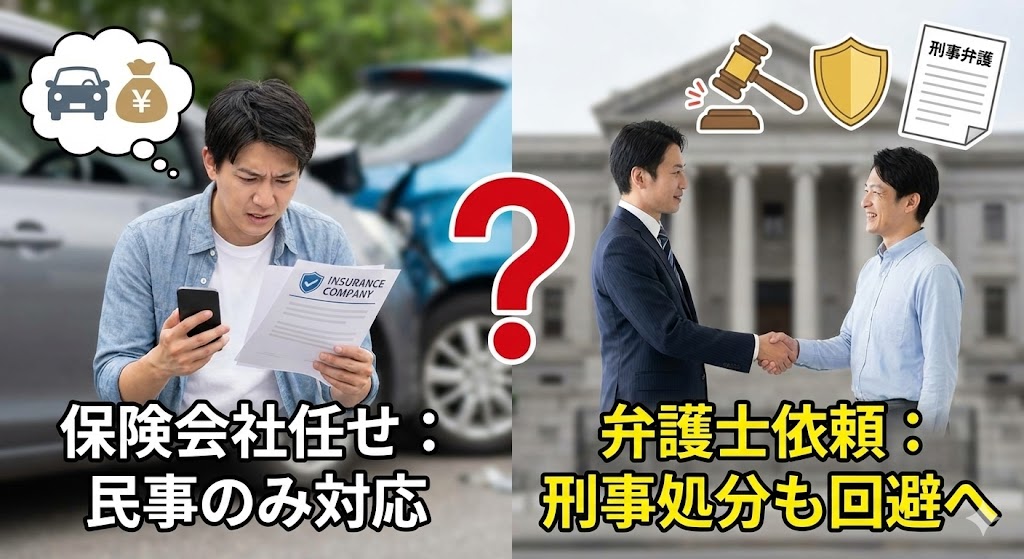

多くの方が誤解されていますが、「任意保険に入っているから、遺族への対応は全て保険会社に任せればよい」という考えは、刑事事件においては通用しません。 保険会社は金銭的な補償を行う機関であり、あなたの反省の意を伝えたり、刑を軽くするための弁護活動を行ったりする機関ではないからです。

一刻も早い適切な対応が、あなたの残りの人生を左右します。まずは現状を正しく理解することから始めましょう。

死亡事故に関するQ&A

死亡事故の加害者、またはそのご家族から寄せられる切実な疑問にお答えします。

Q1. 死亡事故を起こすと、必ず刑務所に入らなければなりませんか?

必ずではありませんが、その可能性は十分にあります。

死亡事故(過失運転致死罪)の場合、初犯であっても「実刑判決(刑務所への収監)」となる可能性があります。ただし、遺族との示談が成立しているか、深い反省があるか、遺族の処罰感情などの事情によっては、「執行猶予(刑務所に行かずに社会で生活する)」判決を得られるケースもあります。

Q2. 遺族に謝罪に行きたいのですが、警察に止められています。どうすればいいですか?

独断での行動は避け、弁護士を通じて申し入れを行ってください。

事故直後の遺族感情は峻烈です。直接の謝罪が、かえって遺族の感情を逆なでし、トラブルになることもあります。また、捜査機関が「証拠隠滅(遺族への働きかけ)」を疑うこともあります。弁護士が間に入り、適切な時期と方法を模索するのが最善です。

Q3. 今後、どのような流れで手続きが進みますか?

逮捕・勾留を経て、起訴されれば公開の法廷で裁判が行われます。

略式裁判(罰金)で済む軽微な事故とは異なり、死亡事故は原則として「公判請求(正式裁判)」されます。法廷では、検察官だけでなく、遺族の方々とも向き合うことになります。

詳細解説1:死亡事故における刑事手続きの流れ

死亡事故発生後、事態は非常にスピーディーに展開します。ここでは、逮捕から裁判までの流れを解説します。

1. 逮捕と勾留(身柄の拘束)

死亡事故の場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され、その場で現行犯逮捕されるケースが多くあります。

逮捕されると、最大で72時間、その後「勾留」が決定されるとさらに10日間(延長されれば最大20日間)、警察署の留置場に身柄を拘束されます。この間、会社や学校へ行くことはできず、家族との面会も制限されることがあります。

2. 起訴と公判(裁判の開始)

捜査が終了すると、検察官が「起訴」するかどうかを決定します。

死亡事故の場合、被害の結果が重大であるため、「公判請求(正式な裁判にかけること)」される可能性が極めて高いです。日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、無罪を争う特別な事情がない限り、争点は「量刑(刑の重さ)」に絞られます。

3. 被害者参加制度

死亡事故の裁判における最大の特徴は、「被害者参加制度」です。

ご遺族が検察官の横に座り、裁判に参加します。ご遺族は、被告人(あなた)に対して直接質問をしたり、求刑に関する意見(「一生刑務所から出さないでほしい」等)を述べたりすることができます。

被告人にとっては、ご遺族の悲しみと怒りを直接受け止める、精神的に非常に重い場となります。

詳細解説2:遺族対応と示談の重要性

刑事裁判において、判決(実刑か執行猶予か)を分ける最大の要因は、「遺族対応」です。

1. 「保険会社の示談」と「刑事の示談」の違い

ここが最も重要なポイントです。

- 民事示談(保険会社): 交通事故の損害賠償基準に基づき、賠償金の額を決める話し合い。

- 刑事弁護としての示談(弁護士): 加害者の謝罪の意思を伝え、許しを請う活動。

保険会社は「お金」の話はできますが、「加害者の減刑のための嘆願」を求めることはできません。

裁判官は、「保険金が支払われるのは当たり前」と考えます。その上で、「加害者が誠心誠意謝罪し、遺族がそれを受け入れたか(宥恕・ゆうじょ)」を重視します。この「心のケア」を含む示談交渉は、弁護士にしかできません。

2. 謝罪のタイミングと方法

ご遺族の悲しみは深く、事故直後は謝罪を受け入れてもらえないことがほとんどです。

しかし、何もしなければ「反省していない」とみなされます。

弁護士は、手紙による謝罪の申し入れや、供花・香典の送付など、ご遺族の心情に最大限配慮しながら、慎重にアプローチを重ねます。このプロセス自体が、法廷において「誠実な対応を尽くした」という証拠となります。

弁護士に依頼するメリット

死亡事故の加害者となった場合、弁護士のサポートは不可欠と言えます。その理由は以下の通りです。

メリット1:執行猶予判決(実刑回避)を目指す

死亡事故であっても、全てのケースで刑務所に行くわけではありません。

- 遺族への十分な被害弁償と謝罪

- 深い反省と再発防止策(免許の返納や車の売却など)

- 家族による監督体制の構築

弁護士は、これらの有利な事情(情状)を証拠化し、裁判官に対して「社会内での更生の機会を与えるべきだ」と強く主張します。これにより、執行猶予判決を獲得できる可能性が高まります。

メリット2:早期の身柄解放(保釈)

逮捕・勾留が続くと、社会復帰が困難になります。弁護士は、起訴後速やかに「保釈請求」を行います。

保釈が認められれば、裁判までの間、自宅に戻って生活することができます。これにより、家族と過ごしながら裁判の準備をしたり、ご遺族への謝罪の準備を整えたりすることが可能になります。

メリット3:精神的な支柱と家族へのサポート

「人を殺めてしまった」という罪悪感で、自暴自棄になる加害者の方も少なくありません。

弁護士は、法的な弁護人であると同時に、精神的な支えともなります。また、動揺するご家族に対しても、今後の見通しを説明し、どのように本人を支えるべきか(情状証人としての出廷など)をアドバイスします。

まとめ

死亡事故は、被害者、遺族、そして加害者とその家族、関わる全ての人々の人生を変えてしまいます。

亡くなられた方の命は戻りませんが、あなたが罪と向き合い、誠実に償うことで、開ける未来はあります。

今回のポイント

- 責任の重さ: 死亡事故は実刑判決のリスクが高い重大犯罪である。

- 保険の限界: 保険会社は賠償金(民事)しか扱えず、減刑のための活動(刑事)はできない。

- 遺族対応: 判決に最も影響するのは「遺族の感情」。慎重かつ誠実な対応が不可欠。

- 弁護士の役割: 執行猶予の獲得、保釈の実現、そして遺族との架け橋となる。

次のステップ

死亡事故を起こしてしまった場合、時間は待ってくれません。

警察の捜査が進み、供述調書が作成されてしまう前に、あるいは起訴が決まってしまう前に、直ちに弁護士法人長瀬総合法律事務所へご連絡ください。

当事務所には、死亡事故を含む重大な交通事案を解決に導いてきた豊富な実績があります。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族からの相談も受け付けています。「まず何をすべきか」、その第一歩を私たちと一緒に踏み出しましょう。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

【交通事故】物損から人身事故への切り替えとは?罰金・点数への影響と対策

はじめに

交通事故における「物損」と「人身」の差は、天と地ほどあります。

物損事故であれば、基本的には車の修理費などを支払えば解決し、警察の点数も引かれず、罰金も科されません(※飲酒運転などの危険運転を除く)。

しかし、ひとたび「人身事故」となれば、状況は一変します。あなたは「過失運転致死傷罪」などの被疑者となり、免許停止の危機や、数十万円単位の罰金、最悪の場合は拘禁刑のリスクに晒されることになります。

「軽くぶつかっただけなのに」「相手も納得していたのに」と思っていても、法律の手続きは冷徹に進みます。この記事で今後の流れを正しく理解し、自分の身を守るための準備を始めましょう。

事故の切り替えに関するQ&A

物損から人身への切り替えに際して、よくある疑問にお答えします。

Q1. 相手が後から「怪我が痛い」と言い出しました。拒否できますか?

基本的に拒否できません。

被害者が医師の診断書を警察に提出し、警察がそれを受理すれば、事故の当事者の意思に関わらず、捜査機関は「人身事故」として捜査を開始する義務があります。あなたに「怪我をさせた認識がない」としても、診断書という客観的な証拠が優先されるのが通常です。

Q2. 人身事故になると、必ず「罰金」を払うのですか?

必ずではありませんが、可能性は高まります。

怪我の程度が軽く(全治1週間程度など)、相手方と早期に示談が成立していれば、「不起訴(お咎めなし)」となり、罰金が発生しないこともあります。しかし、対応を誤れば数十万円の罰金(略式命令)が科されるケースも一般的です。

Q3. 「点数」はどうなりますか?免停になりますか?

基礎点数に加え、怪我の程度に応じた付加点数が加算されます。

物損事故では点数は加算されませんが、人身事故になると「安全運転義務違反(2点)」に加え、「付加点数(怪我の程度と過失割合による)」が足されます。これらが累積し、過去の違反歴と合わせて基準を超えれば、免許停止や取り消しの処分を受けます。

詳細解説1:物損と人身の決定的な違い

まず、物損事故と人身事故で、加害者が負う「3つの責任」がどう変わるのかを整理しましょう。ここを理解することが重要です。

1. 責任の比較表

| 責任の種類 | 内容 | 物損事故の場合 | 人身事故の場合 |

| 1. 民事責任 | 被害者への損害賠償 | 車の修理費など | +治療費、慰謝料、休業損害 |

| 2. 行政責任 | 免許の点数・処分 | 原則なし | 違反点数加算、免停・取消の可能性 |

| 3. 刑事責任 | 刑罰(罰金・拘禁刑) | 原則なし | 過失運転致死傷罪など(罰金・拘禁刑) |

このように、物損のままなら「民事(お金)」だけの問題で済みますが、人身に切り替わると「行政(免許)」と「刑事(前科・刑罰)」の責任がのしかかってきます。

2. 「切り替え」の手続きと流れ

被害者が診断書を警察へ提出すると、警察署の交通課からあなたに呼び出しがかかります。

そこでは「実況見分(じっきょうけんぶん)」が再度行われます。

- 再度の現場検証: 事故現場に立ち会い、警察官に対して「どこでブレーキをかけたか」「相手はどこにいたか」などを説明します。

- 供述調書の作成: 事故の状況や認識について、取調室で詳細に聞かれます。

この時作成される「実況見分調書」や「供述調書」は、後に検察官が「あなたを起訴するかどうか」「どれくらいの罰金にするか」を決めるための重要な証拠となります。

詳細解説2:点数と罰金の目安

具体的に、どのくらいの点数が引かれ、どのくらいの罰金になるのでしょうか。

1. 行政処分(点数)の仕組み

人身事故の点数は、以下の計算式で決まります。

合計点数 =基礎点数 + 付加点数

- 基礎点数: 事故の原因となった違反の点数。一般的には「安全運転義務違反」の2点が多いです。

- 付加点数: 被害者の怪我の程度と、あなたの不注意の度合い(専ら責任があるか、相手にも過失があるか)で決まります。

【付加点数の目安(責任が重い場合)】

- 治療期間15日未満(軽傷):3点

- 治療期間15日以上30日未満:6点(一発で免停の可能性大)

- 治療期間30日以上3ヶ月未満:9点

- 治療期間3ヶ月以上(重傷):13点

例えば、追突事故(責任大)で相手が「全治2週間のむちうち(14日)」だった場合、基礎点数2点+付加点数3点=合計5点となります。前歴がなければ免停は免れますが、ギリギリの状態です。もし治療が15日を超えれば合計8点となり、30日間の免許停止となります。

2. 刑事処分(罰金)の相場

人身事故で適用される主な罪は「過失運転致死傷罪」です。

法定刑は「7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金」です。

実際の運用(相場)としては、初犯で軽傷事故の場合、30万円〜50万円程度の罰金となるケースが多く見られます。

「罰金」といっても、交通違反の反則金(青切符)とは異なり、立派な「前科」となります。医師、看護師、教員、公務員などの資格職の方にとっては、職務規程に関わる重大な問題となり得ます。

弁護士に依頼するメリット

「人身事故への切り替えは避けられない」としても、その後の「処分」を軽くすることは可能です。ここで弁護士の力が発揮されます。

メリット1:不起訴処分(前科回避)の獲得

検察官は、起訴するかどうかを決める際、「被害者との示談が成立しているか」を最も重視します。

弁護士が早期に介入し、民事上の賠償交渉とは別に、刑事処分を軽くするための「宥恕(ゆうじょ)条項付き示談(加害者を許すという合意)」を被害者と結ぶことができれば、起訴を免れ、前科がつかない可能性が高まります。

メリット2:不当な捜査への対応

切り替え後の実況見分や取り調べで、警察官が予断を持って接してくることがあります。

「あなたがスピードを出しすぎていたんだろう?」などと誘導され、言われるがままに認めてしまうと、事実よりも重い責任(重い点数・重い罰金)を負わされることになります。

弁護士は、実況見分への立ち会いや、取り調べでの受け答え(黙秘権の活用など)をアドバイスし、不当な調書が作られないよう防御します。

メリット3:免許を守るための意見陳述

行政処分(免停など)が決まる際、「意見の聴取」という手続きが行われることがあります。

ここで弁護士が補佐人として同行し、事故の経緯や反省の情、免許の必要性(仕事で不可欠など)を法的に主張することで、処分の期間短縮などが認められるケースがあります。

まとめ

物損事故から人身事故への切り替えは、あなたの社会的立場を脅かす重大な変化です。「保険会社に任せているから」と油断していると、ある日突然、裁判所から高額な罰金の納付命令が届くことになりかねません。

今回のポイント

- 切り替えの意味: 民事だけでなく、刑事(罰金・前科)と行政(免停)のリスクが発生する。

- 点数の仕組み: 「基礎点数」+「怪我による付加点数」で計算され、免停のリスクが高まる。

- 罰金の相場: 略式起訴されれば、30万〜50万円程度の罰金(前科)となることが多い。

- 対策: 早期に弁護士を通じて被害者と示談し、「不起訴処分」を目指すことが最善の道。

次のステップ

「警察から再度の呼び出しが来た」

「被害者の怪我の具合が分からず不安だ」

「絶対に前科をつけたくない」

このようにお考えの方は、警察の取り調べを受ける前に、弁護士法人長瀬総合法律事務所へご相談ください。

当事務所では、刑事事件・交通事件の経験豊富な弁護士が、切り替え後の手続きにどう対応すべきか、具体的にアドバイスいたします。あなたの免許と生活を守るために、私たちが全力を尽くします。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

【被害者向け】人身事故で泣き寝入りしないために。損害賠償と刑事告訴の基礎知識

はじめに

「加害者の保険会社から提示された示談金が低すぎる気がする」

「加害者が反省していないように見える。厳しく処罰してほしい」

人身事故の被害者となった時、身体的な苦痛だけでなく、こうした精神的なストレスにもさらされます。しかし、知識がないまま相手方(特に保険会社)のペースで話を進めてしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなかったり、加害者が軽い処分で済んでしまったりすることがあります。

ご自身の権利を守り、納得のいく解決を目指すために、弁護士がサポートできることは数多くあります。まずは、その仕組みを知ってください。

被害者のためのQ&A

人身事故の被害者の方からよく寄せられる疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 警察に「診断書」を出せば、犯人は処罰されますか?

捜査は進みますが、処罰の重さはあなたの「意思」次第です。

診断書を提出し、人身事故として受理されれば捜査は行われます。しかし、最終的に検察官が「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(お咎めなし)」かを決める際、被害者が「厳重な処罰を望んでいるか(処罰感情)」が重要な判断材料となります。

Q2. 「刑事告訴」と「被害届」は何が違うのですか?

「犯人の処罰を求める意思表示」があるかどうかの違いです。

「被害届」は犯罪の事実を警察に知らせるものですが、「刑事告訴」はそれに加えて「犯人を厳しく処罰してください」と強く求める意思表示です。告訴を行うことで、捜査機関に対してより強い捜査義務を課し、検察官の処分決定に大きな影響を与えることができます。

Q3. 保険会社の提示額にサインしてもいいですか?

サインする前に、必ず弁護士にご相談ください。

保険会社が提示する金額は、彼らの社内基準(任意保険基準)で計算されたものであり、裁判所が認める本来の相場(弁護士基準)よりも大幅に低いケースがほとんどです。一度サイン(示談成立)してしまうと、原則として後から追加請求はできません。

詳細解説1:損害賠償請求(お金の問題)

交通事故の損害賠償額には、実は「3つの基準」が存在することをご存知でしょうか。どの基準を使うかによって、受け取れる金額が2倍、3倍と変わることも珍しくありません。

1. 損害賠償の「3つの基準」

| 基準名 | 特徴 | 金額の目安 |

| 1. 自賠責基準 | 国が定める最低限の補償基準。 | 最も低い |

| 2. 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める社内基準。 | 低い〜中程度 |

| 3. 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づく、本来あるべき法的適正額。 | 最も高い |

2. なぜ「弁護士基準」だと増額するのか

保険会社の担当者は、交渉のプロですが、あくまで「自社の支出を抑えること」が仕事です。そのため、被害者ご本人が交渉しても、彼らは「当社の規定ではこれが限界です」と言って、低い基準(任意保険基準)を適用しようとします。

しかし、弁護士が代理人となれば話は変わります。弁護士は「裁判になればこの金額が認められるはずだ」という法的根拠(弁護士基準)を持って交渉します。保険会社も裁判になれば弁護士基準での支払いを命じられることが分かっているため、裁判前の示談段階であっても、金額の増額に応じざるを得なくなるのです。

詳細解説2:刑事告訴と刑事手続き(処罰の問題)

「加害者の態度が許せない」「誠意ある謝罪がない」といった場合、被害者は刑事手続きに関与し、処罰を求めることができます。

1. 人身事故と刑事告訴

人身事故(過失運転致死傷罪)は、被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」です。

しかし、だからといって告訴が無意味なわけではありません。検察官は処分を決める際、「被害者の処罰感情」を重視します。正式に「刑事告訴状」を提出することで、あなたの「許さない」という強い意志が公的に記録され、起訴の可能性を高めたり、量刑を重くさせたりする効果が期待できます。

2. 被害者参加制度

死亡事故や重傷事故などの重大事件では、被害者やご遺族が刑事裁判に直接参加できる「被害者参加制度」があります。

- 法廷に出席できる:傍聴席ではなく、検察官の隣などに座ることができます。

- 被告人に質問できる:事故の状況や心境について、直接被告人(加害者)に質問できます。

- 意見を述べられる:求刑に対する意見や、心情を裁判官に直接訴えることができます。

この制度を利用することで、加害者に被害の実態を直視させ、裁判官に対してより適正な処罰を求めることが可能になります。

弁護士に依頼するメリット

被害者の方が弁護士に依頼することは、単に「賠償金を増やす」以上の意味があります。

メリット1:適正な賠償金の獲得(経済的メリット)

前述の通り、「弁護士基準」での交渉により、慰謝料や逸失利益の大幅な増額が見込めます。特に後遺障害が残るようなケースでは、数百万円〜数千万円の差が生じることもあります。

また、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、実質的な負担ゼロで依頼できるケースが多いため、必ずご確認ください。

メリット2:精神的負担の軽減(精神的メリット)

事故後、怪我の治療を続けながら、加害者側の保険会社と交渉するのは大変なストレスです。相手は交渉のプロであり、冷淡な対応をされることもあります。

弁護士に依頼すれば、保険会社との連絡・交渉はすべて弁護士が代行します。あなたは治療と生活の再建に専念することができます。

メリット3:刑事手続きへの強力なサポート

加害者の刑事処分についても、弁護士は以下のようなサポートを行います。

- 告訴状の作成・提出:警察に受理されやすい告訴状を作成し、同行します。

- 供述調書へのアドバイス:警察での聴取の際、あなたの言い分が正しく反映されるよう助言します。

- 被害者参加の支援:法廷での質問内容の検討や、当日の付き添いを行い、あなたの思いを裁判所に届ける手助けをします。

まとめ

人身事故の被害者になったとき、我慢したり、相手の言いなりになったりする必要はありません。法は、被害者であるあなたの権利を守るためにあります。

- 損害賠償: 保険会社の提示額は最低限。弁護士基準で正当な額を請求しましょう。

- 刑事処分: 加害者の対応に納得がいかない場合は、刑事告訴や被害者参加制度を利用し、厳正な処罰を求めることができます。

- 弁護士の役割: あなたの代理人として、経済的な回復と、精神的な納得の両面をサポートします。

次のステップ

「保険会社から示談案が届いたが、適正か分からない」

「加害者の不誠実な態度が許せず、厳罰を望んでいる」

そのような場合は、示談書にサインをする前に、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

私たちは、交通事故の被害者救済に力を入れており、多数の解決実績があります。あなたが受けた傷と苦しみに見合う、正当な解決を勝ち取るために、私たちが全力で戦います。まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

人身事故で保険会社任せは危険?弁護士に依頼するメリットと刑事処分の回避

はじめに

「車で歩行者と接触してしまった」「不注意で追突事故を起こし、相手に怪我をさせてしまった」

予期せぬ交通事故の加害者となってしまった時、多くの方はパニックに陥ります。そして、まず頭に浮かぶのは「任意保険に入っているから、示談交渉は保険会社がやってくれるだろう」という考えではないでしょうか。

確かに、被害者への「金銭的な賠償(民事責任)」については、保険会社が代行してくれます。しかし、あなた自身が逮捕されるかどうか、前科がつくかどうかといった「刑事責任(刑事処分)」について、保険会社は守ってくれません。

この記事では、交通事件(人身事故)における「民事」と「刑事」の決定的な違いを解説し、あなたの未来と生活を守るために、なぜ早期に弁護士へ相談すべきなのかを詳しくお伝えします。

交通事件・人身事故に関するQ&A

まずは、人身事故を起こした際に直面する疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 保険会社が示談交渉をしてくれているのに、弁護士が必要なのですか?

はい、必要となるケースが多いです。

保険会社の示談交渉はあくまで「民事上の損害賠償」に関するものです。警察や検察による「刑事処分(起訴や前科)」を軽くするための活動(被害者への謝罪や嘆願書の作成依頼など)は、保険会社の業務範囲外です。刑事処分を回避・軽減するためには、弁護士による弁護活動が必要です。

Q2. 人身事故で「前科」がつくとどうなりますか?

社会生活に様々な不利益が生じます。

前科がつくと、一定の職業(医師、教員、公務員など)に就けなくなったり、資格を失ったりする可能性があります。また、海外渡航が制限される国もあります。執行猶予がついたとしても「前科」扱いとなるため、不起訴処分(お咎めなし)を目指すことが重要です。

Q3. 逮捕されてしまいました。すぐに釈放されますか?

適切な対応をしないと、長期間拘束される恐れがあります。

交通事件でも、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば逮捕・勾留されます。最大で23日間拘束されることもあり、その間は会社や学校に行けません。弁護士がいれば、早期釈放に向けた働きかけを行うことができます。

詳細解説:保険会社ができること、できないこと

人身事故を起こした加害者が負う責任は、大きく分けて3つあります。ここを理解することが、正しい対応の第一歩です。

1. 交通事故の「3つの責任」

交通事故を起こすと、以下の3つの責任が同時に発生します。

- 民事責任(損害賠償)

- 被害者の治療費、慰謝料、車の修理費などを支払う責任。

- 担当:保険会社

- 行政責任(免許の点数)

- 免許取り消しや免停などの処分。

- 担当:公安委員会(警察)

- 刑事責任(刑罰)

- 拘禁刑、罰金などの刑罰を受ける責任。

- 担当:検察・裁判所

2. 保険会社の限界

皆さんが加入している任意保険には、「示談代行サービス」が付帯していることがほとんどです。しかし、これはあくまで「1. 民事責任」に限った話です。

保険会社の担当者は、被害者に対して「治療費や慰謝料をいくら支払うか」という交渉は行いますが、以下のような活動は一切行いません。

- 警察署での取り調べに対するアドバイス

- 検察官に対して、処分を軽くするよう働きかけること

- 被害者に対して、加害者の処罰を望まない旨の「嘆願書」への署名を求めること

- 身体拘束(逮捕・勾留)からの解放活動

つまり、保険会社に全て任せているだけでは、民事上の解決はできても、「あなたが起訴され、前科がつく」という刑事手続きは淡々と進んでしまうのです。

3. 刑事手続きの流れとリスク

人身事故(過失運転致死傷罪など)の場合、警察による捜査が終了すると、事件は検察庁へ送られます(送検)。検察官は、事故の状況や被害者の処罰感情、示談の成立状況などを総合的に判断し、「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(裁判にかけない)」かを決定します。

- 起訴された場合: 略式裁判(罰金刑)または正式裁判(拘禁刑)となり、有罪判決を受ければ前科がつきます。

- 不起訴の場合: 裁判は行われず、前科もつきません。社会生活への影響を最小限に抑えられます。

この「不起訴」を勝ち取るためには、検察官が処分を決定する前に、適切な弁護活動を行う必要があるのです。

交通事件で弁護士に依頼するメリット

では、具体的に弁護士、特に私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所のような刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

メリット1:刑事処分(前科)の回避・軽減に向けた活動

これが最大のメリットです。検察官が起訴・不起訴を判断する際、最も重視する要素の一つが「被害者との示談状況」と「被害者の処罰感情」です。

保険会社の示談(民事)は、「金額の合意」が目的であり、完了までに数ヶ月〜数年かかることも珍しくありません。しかし、刑事処分の決定はもっと早い段階で行われます。

弁護士は、民事の賠償交渉とは別に、刑事弁護として「被害者の許しを得るための示談(宥恕条項付き示談)」を迅速に行います。「加害者を厳しく罰することは望まない」という意思表示を被害者から取り付け、検察官に提出することで、不起訴処分の可能性を大きく高めることができます。

メリット2:不当な取り調べからの防御

事故直後の取り調べは、動揺している中で行われます。警察官の誘導により、自分の記憶と異なる不利な供述調書が作成されてしまうこともあります(例:「スピードを出していた自覚はなかった」のに「急いでいたのでスピードを出した」と記録される等)。

一度作成された調書を後から覆すことは極めて困難です。弁護士は、取り調べにどう対応すべきか、黙秘権をどう使うべきかなど、具体的なアドバイスを行い、不利な状況になるのを防ぎます。

メリット3:早期の身体拘束解放

もし逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は直ちに裁判所や検察に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと」を主張し、身柄の解放を求めます。

早期に釈放されることで、会社を解雇されたり、学校を退学になったりするリスクを低減し、元の生活に戻れるようサポートします。

メリット4:精神的な支え

「刑務所に入るかもしれない」「一生免許が取れないかもしれない」という不安は計り知れません。

弁護士は、今後の見通しや最善の策を具体的に説明します。法の専門家が味方についているという事実は、大きな安心感につながります。

まとめ

交通事件(人身事故)において、「保険会社が対応しているから大丈夫」というのは、民事賠償の側面に過ぎません。あなたの人生、キャリア、社会的信用を守るための「刑事弁護」は、弁護士にしかできない領域です。

今回のポイント

- 責任の区別: 保険会社は「お金(民事)」のプロだが、「処罰(刑事)」には介入できない。

- 時間との勝負: 刑事処分は早期に決定されるため、保険会社の示談を待っていては手遅れになることがある。

- 弁護士の役割: 被害者からの「許し」を得て、不起訴処分(前科回避)や刑の減軽を目指す。

- 防御活動: 不利な供述調書の作成を防ぎ、早期の身柄解放を実現する。

次のステップ

もし、あなたやご家族が人身事故を起こしてしまい、警察の捜査を受けている、あるいは今後の刑事処分に不安を感じている場合は、一刻も早く弁護士へご相談ください。

特に、以下のようなケースでは緊急性が高いと言えます。

- 被害者の怪我が重い(骨折や入院など)。

- 飲酒運転や大幅なスピード違反など、悪質な事情がある。

- 事故現場で警察官の態度が厳しかった。

- 逮捕される可能性がある、または既に逮捕された。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事件・刑事事件の経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な弁護プランをご提案します。初動の早さが、結果を大きく左右します。まずは私たちの無料相談をご利用ください。あなたの日常を取り戻すために、私たちが全力を尽くします。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

人身事故で不起訴になるケースとは?被害者との示談の重要性を徹底解説

はじめに

自動車やバイクを運転中に人身事故を起こしてしまったとき、加害者がもっとも恐れるのは「刑務所に入ること」や「前科がつくこと」ではないでしょうか。

「一瞬の不注意で人生が終わってしまうのではないか」「会社をクビになるのではないか」という不安は、事故直後から解決まで、重くのしかかります。

しかし、人身事故(過失運転致死傷罪など)を起こしたとしても、すべてのケースで裁判が開かれ、刑罰を受けるわけではありません。実は、検察官の判断によって、裁判を行わずに事件を終了させる「不起訴処分」となるケースも数多く存在します。

不起訴になれば、刑務所に行く必要もなければ罰金を支払う必要もなく、何より法律上の「前科」がつくことはありません。

では、どのような場合に不起訴となるのでしょうか。そして、不起訴を勝ち取るために、加害者は何をすべきなのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、「被害者との示談」です。

本記事では、人身事故で前科を回避するための「不起訴処分」の仕組みと判断基準、そして弁護士が介入することで示談を成立させ、不起訴を獲得するための具体的なプロセスについて解説します。

人身事故と不起訴に関するQ&A

まずは、多くの方が疑問に思う「不起訴」と「示談」の関係について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

Q1. 人身事故を起こしても、裁判にならないことがあるのですか?

はい、あります。これを「不起訴処分」と言います。

警察が捜査を行い、検察官に事件を送致しますが、最終的に検察官が「起訴(裁判にかけること)までする必要はない」と判断すれば、不起訴となります。不起訴になれば、罪に問われることはなく、前科もつきません。人身事故(過失運転致死傷罪)においては、事故の内容や事後の対応次第で、不起訴になる可能性は十分にあります。

Q2. 相手が怪我をしているのに、不起訴になるのはなぜですか?

日本の刑事司法には「起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)」という考え方があり、犯罪が成立する場合でも、必ず処罰しなければならないわけではありません。

加害者が深く反省しており、被害者に対して十分な賠償を行い、被害者自身も「処罰を望まない」と言っている場合などは、検察官の裁量で「今回は許す(起訴猶予)」という判断が下されることがあります。

Q3. 保険会社が示談交渉をしていますが、それだけではダメですか?

保険会社の示談は「民事上の損害賠償」を解決するためのものであり、「刑事処分」を軽くすることを主目的としていません。

刑事処分が決まるまで(起訴・不起訴の判断まで)に示談が間に合わなかったり、示談書に「加害者を許す」という文言が含まれていなかったりすることがあります。不起訴を確実に目指すのであれば、刑事弁護に特化した弁護士による活動が必要です。

「不起訴処分」とは何か?その意味とメリット

「不起訴」という言葉はニュースなどで耳にしますが、具体的にどのような効果があるのか、まずは基本的な仕組みを理解しましょう。

刑事手続きの3つのゴール

警察による捜査が終わり、検察庁へ書類が送られた後、検察官は事件をどのように処理するかを決定します。大きく分けて以下の3つの道があります。

- 公判請求(正式起訴)

公開の法廷で裁判を開くことを求めます。懲役刑や禁錮刑が見込まれる重大な事件や、事実関係に争いがある場合に選ばれます。有罪になれば前科がつきます。 - 略式命令請求(略式起訴)

裁判を開かず、書面審査のみで罰金刑を科す手続きです。迅速に終わりますが、「罰金刑」という前科がつきます。 - 不起訴処分

裁判を行わず、検察官の段階で捜査を終了させます。処罰は受けず、前科もつきません。

不起訴処分の種類

不起訴にはいくつかの理由がありますが、交通事故において主なものは以下の3つです。

- 嫌疑なし:犯人ではない、あるいは犯罪の事実がないことが明白な場合。

- 嫌疑不十分:犯罪の疑いはあるが、裁判で有罪を立証するだけの証拠が足りない場合。

- 起訴猶予:犯罪の事実は間違いなく、証拠も揃っているが、諸般の事情(反省、示談、軽微な事案など)を考慮して、検察官の温情で起訴を見送る場合。

交通事故の加害者が目指すべき不起訴のほとんどは、この「起訴猶予」です。

前科がつかないことの重要性

「略式起訴で罰金を払えば終わり」と考える方もいますが、罰金刑も立派な「前科」です。前科がつくと、以下のような不利益が生じる可能性があります。

- 医師、看護師、教員、公務員などの資格取得や就職に制限がかかる。

- 海外渡航(ビザ申請)の際に申告が必要となり、入国が拒否される場合がある。

- 将来、別の事件を起こした際に、前科があることで重い処分を受けやすくなる。

将来の可能性や生活を守るためには、不起訴処分(前科なし)を獲得することが重要です。

人身事故で不起訴になりやすいケース(判断基準)

検察官は、どのような基準で「起訴猶予(不起訴)」にするかどうかを決めているのでしょうか。

判断基準は主に「犯情(はんじょう)」と「一般情状(いっぱんじょうじょう)」の2つに分けられます。

犯情(事故そのものの悪質性)

事故の内容そのものに関する事情です。ここが悪質であれば、起訴される可能性が高まります。

- 被害結果

被害者の怪我が軽傷(全治1〜2週間程度など)であれば不起訴の可能性が高いですが、重傷(骨折や後遺障害など)や死亡事故の場合は、原則として起訴が検討されます。 - 過失の程度

「少しわき見をした」程度か、「赤信号を無視した」のか。過失が小さいほど不起訴になりやすくなります。 - 被害者の過失

被害者側にも飛び出しや信号無視などの落ち度があった場合、加害者の責任は相対的に軽くなり、不起訴の方向に働きます。

一般情状(事故後の対応や環境)

事故後の加害者の対応や置かれている状況です。ここで有利な事情を積み上げることが、弁護活動の中心となります。

- 被害弁償と示談(最重要)

被害者に対して謝罪と賠償が行われ、示談が成立しているかどうか。 - 被害者の処罰感情

被害者が「厳罰を望む」と言っているか、「許す(処罰を望まない)」と言っているか。 - 反省の態度

加害者が真摯に反省しているか。 - 前科・前歴の有無

初犯であれば不起訴になりやすく、過去に同種の違反歴があれば厳しくなります。 - 再発防止策

免許を返納したり、車を売却したりするなど、二度と事故を起こさないための具体策があるか。

なぜ「被害者との示談」が不起訴の決定打になるのか

上記の判断要素の中で、検察官がもっとも重視するのは「被害者との示談が成立しているか」という点です。なぜ示談がそれほど重要なのでしょうか。

被害回復がなされたとみなされる

刑事裁判の目的の一つは、犯罪に対する応報ですが、同時に「被害の回復」も重要視されます。

示談が成立し、賠償金(示談金)が支払われることが確定していれば、民事上の争いは解決し、被害等の回復がなされたと評価されます。これにより、「あえて国家が刑罰を科してまで介入する必要性は低い」という判断に繋がります。

「宥恕(ゆうじょ)」の効果

示談の中でも特に重要なのが、「宥恕条項(ゆうじょじょうこう)」です。

これは、示談書の中に盛り込まれる「被害者は加害者を許し、刑事処罰を求めない」という意思表示のことです。

検察官は「被害者が許しているなら、起訴してまで処罰する必要はないだろう」と考えます。逆に、示談が成立していなかったり、被害者が「絶対に許さない」と主張していたりする場合、検察官としても被害者感情を無視して不起訴にすることは難しくなります。

つまり、宥恕付きの示談成立は、不起訴獲得への最強のパスポートと言えます。

保険会社の示談と刑事弁護の示談の違い

ここで注意が必要なのは、「保険会社に任せておけば安心」とは限らないという点です。

- 保険会社の目的:民事上の賠償額を決めて支払うこと。

- 刑事弁護人の目的:不起訴を獲得すること(刑事処分を軽くすること)。

保険会社の担当者は、適正な賠償額を算出するために時間をかけます。そのため、検察官が処分を決めるリミット(送検から数週間〜数ヶ月)までに示談が間に合わないことが多々あります。

また、保険会社の示談書は定型的なものであり、「加害者を許す」という宥恕文言が入っていないケースが一般的です。

刑事処分への影響を考えるなら、「刑事事件の解決」を目的とした示談交渉を、弁護士を通じて行う必要があります。

人身事故で不起訴を獲得するためのステップ

実際に人身事故を起こしてしまった場合、不起訴を目指してどのような行動をとるべきか、時系列で解説します。

Step 1. 事故直後の誠実な対応

まずは警察への通報、被害者の救護を確実に行います。現場での対応が悪いと(逃げようとした、暴言を吐いたなど)、後の心証に大きく響きます。

Step 2. 弁護士への早期相談

警察の取り調べが始まる段階で、弁護士に相談してください。

今後の見通し(不起訴の可能性はどのくらいか)や、取り調べで不用意に不利な供述をしないためのアドバイスを受けます。

Step 3. 弁護士による示談交渉の開始

ここがもっとも重要です。弁護士は検察官から被害者の連絡先を聞き出し(※検察官の許可と被害者の承諾が必要です)、直接交渉を行います。

- 謝罪の徹底:賠償金の話の前に、まずは心からの謝罪を行います。

- 早期解決:検察官の処分決定に間に合うよう、スピード感を持って交渉します。

- 宥恕条項の獲得:示談書に「刑事処罰を望まない」という一文を入れてもらうよう働きかけます。

Step 4. 検察官への働きかけ(意見書の提出)

示談が成立したら、弁護士は直ちに示談書の写しとともに「意見書」を検察官に提出します。

意見書には、「示談が成立し被害者が許していること」「深く反省していること」「再犯の恐れがないこと」などを法的に構成して記載し、不起訴処分が相当であると強く主張します。

弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談するメリット

「示談くらい自分でもできるのでは?」あるいは「保険会社がいるから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし、刑事処分がかかった局面での示談交渉は、非常にデリケートで専門的な技術を要します。

被害者感情に配慮した交渉

人身事故の被害者は、加害者に対して怒りや恐怖心を抱いています。加害者が直接連絡を取ろうとしても、拒絶されるどころか、「しつこい」と警察に通報され、かえって事態が悪化することさえあります。

第三者である弁護士が間に入ることで、被害者の警戒心を解き、冷静な話し合いのテーブルについてもらうことが可能になります。

「宥恕」を獲得するノウハウ

単にお金を払うだけでは、被害者の心の傷は癒えません。「お金で解決しようとしている」と思われないよう、丁寧な謝罪と誠意を伝えることで、はじめて「処罰までは求めない」という言葉(宥恕)を引き出すことができます。当事務所の弁護士は、こうした心情に配慮した交渉経験が豊富です。

検察官の処分決定に間に合わせるスピード

刑事手続きは時間との勝負です。特に逮捕されていない在宅事件の場合、いつ検察官が処分を下すか分かりません。

当事務所では、ご依頼を受け次第、速やかに被害者へのアプローチを開始し、検察官に対しても「示談交渉中なので処分を待ってほしい」と申し入れるなど、不起訴のチャンスを逃さないための活動を行います。

まとめ

人身事故を起こしてしまっても、適切な対応をとることで「不起訴処分」となり、前科を回避できる可能性は十分にあります。

その最大のポイントは、「検察官が処分を決める前に、被害者と示談し、許しを得ること」です。

- 不起訴のメリット:裁判にならず、前科がつかない。社会生活への影響を最小限にできる。

- 判断基準:事故の軽重に加え、示談の有無が決定的に重要。

- 示談の注意点:保険会社任せにせず、刑事弁護としての示談(宥恕付き示談)が必要。

「どうせ罰金だろう」と安易に考えず、あなたの将来を守るために、専門家の力を借りてください。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、茨城県内を中心に多数の交通事件・刑事事件を解決に導いてきた実績があります。

「不起訴にできる可能性があるか知りたい」「被害者への謝罪の仕方が分からない」など、どのようなお悩みでも構いません。まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

次にあなたがすべきこと

検察庁からの呼び出しが決まる前に、弁護士に相談してください。

処分が決まってしまってからでは、結果を覆すことはできません。今すぐ行動を起こすことが、不起訴獲得への第一歩です。

当事務所では、人身事故・刑事事件に関する初回相談(面談・オンライン)を受け付けております。お一人で抱え込まず、私たちにお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

飲酒運転で人身事故を起こした場合の刑罰は?危険運転致死傷罪とは

はじめに

「飲んだら乗るな」という標語は誰もが知っていますが、現実には「少ししか飲んでいないから大丈夫」「家まで近いから」という安易な自己判断により、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶ちません。

飲酒運転による人身事故は、単なる交通事故(過失)とは見なされず、「走る凶器による犯罪」として社会から極めて厳しい目が向けられます。

法律においても、その処罰は年々厳罰化されており、通常の不注意による事故とは比較にならないほど重い刑罰が科されます。場合によっては、殺人罪に匹敵するような長期間の懲役刑が言い渡されることもあります。

本記事では、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合に問われる罪の種類、特に近年適用が増えている「危険運転致死傷罪」の詳細、そして逮捕後の流れや弁護士の役割について解説します。

飲酒運転・人身事故に関するQ&A

まずは、飲酒運転事故において当事者が直面する深刻な疑問について、Q&A形式で解説します。

Q1. 飲酒運転で事故を起こすと、必ず「危険運転致死傷罪」になりますか?

いいえ、必ずしもそうとは限りません。

法律上、飲酒運転による人身事故は大きく分けて2つの罪のいずれかに該当します。

- 過失運転致死傷罪:いわゆる一般的な人身事故の罪。

- 危険運転致死傷罪:アルコールの影響で「正常な運転が困難な状態」であったと認められる場合。

どちらが適用されるかは、事故当時の酩酊(めいてい)具合や運転状況によって決まりますが、危険運転致死傷罪が適用されると刑罰は格段に重くなります。

Q2. 任意保険に入っていますが、被害者への賠償はされますか?

被害者救済の観点から、対人賠償(相手の怪我や死亡に対する補償)については、加害者が飲酒運転であっても保険金が支払われるのが一般的です。

しかし、加害者自身の車両の修理費や、加害者自身の怪我に対する保険金は、免責事由(契約違反)として一切支払われません。また、特約(弁護士費用特約など)も使えないケースが多く、経済的にも破滅的な負担を負うことになります。

Q3. 飲酒運転の人身事故でも執行猶予はつきますか?

非常に厳しいと言わざるを得ません。

被害者が軽傷であり、かつ「過失運転致死傷罪」にとどまる場合は執行猶予の可能性があります。しかし、「危険運転致死傷罪」で起訴された場合や、被害者が死亡・重傷のケースでは、初犯であっても実刑判決(刑務所への収容)となる可能性が極めて高いのが現実です。

1. 適用される2つの法律と刑罰の違い

飲酒運転で人を死傷させた場合、検察官は「過失運転致死傷罪」か「危険運転致死傷罪」のどちらかで起訴します。この2つは刑罰の重さに天と地ほどの差があります。

過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法 第5条)

アルコールを摂取していたものの、「正常な運転ができないほどではなかった(軽度の酒気帯び)」と判断された場合や、危険運転の立証が困難な場合に適用されます。

- 要件:運転上の不注意により人を死傷させた場合。

- 刑罰:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。

通常の事故と同じ罪名ですが、飲酒という悪質性が加わるため、量刑(実際の刑の重さ)は重くなる傾向にあります。

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法 第2条・第3条)

アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させ、事故を起こした場合に適用されます。これは「過失(うっかり)」ではなく、「故意(危険な行為をあえて行った)」に近い犯罪として扱われます。

- 要件:アルコールまたは薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合。

- 刑罰(負傷):15年以下の拘禁刑。

- 刑罰(死亡):1年以上の有期拘禁刑(最高20年)。

このように、拘禁刑の上限が非常に長く設定されており、罰金刑は存在しません。死亡事故の場合、最短でも1年は刑務所に入らなければならない(執行猶予がつかない限り)重罪です。

2. 「危険運転致死傷罪」の具体的な判断基準

「危険運転致死傷罪」が適用されるかどうかの境界線はどこにあるのでしょうか。法律上の定義である「正常な運転が困難な状態」とは、具体的にどのような状態を指すのか解説します。

「正常な運転が困難な状態」とは

単に「酒臭い」「顔が赤い」というだけでは認定されません。具体的には、以下のような客観的な状況から判断されます。

- まっすぐ歩けない(千鳥足)、ろれつが回らない。

- 直進でも蛇行運転をしている。

- 信号無視や、著しい速度超過をしている。

- 対向車線にはみ出している。

- 事故直後の言動が支離滅裂である。

警察は、目撃証言、防犯カメラやドライブレコーダーの映像、呼気検査の数値、そして事故直後の被疑者の様子(直立歩行検査など)を徹底的に捜査し、この要件を満たす証拠を積み上げます。

「発覚免脱罪」との関係

近年、「飲酒運転がバレるのが怖い」として現場から逃走し、酔いを冷ましてから出頭するという悪質なケース(いわゆる「逃げ得」狙い)が問題視されました。

これに対処するため、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転死傷処罰法 第4条)」が設けられています。

- 内容:アルコールの影響がある状態で事故を起こし、その影響の有無を確認できなくするために、更にアルコールを摂取したり、その場から逃走したりする行為。

- 刑罰:12年以下の拘禁刑。

つまり、逃げても罪が重くなるだけであり、決して逃げ得は許されません。

3. 行政処分と民事責任の厳しさ

飲酒運転の人身事故は、刑事処分だけでなく、行政処分(免許)と民事責任(賠償)においても破滅的な結果を招きます。

免許は「一発取り消し」かつ「長期欠格」

飲酒運転の点数は非常に高く設定されています。

- 酒酔い運転:35点

- 酒気帯び運転(0.25mg/l以上):25点

- 酒気帯び運転(0.25mg/l未満):13点

ここに「人身事故の付加点数(怪我の程度により数点〜20点)」が加算されます。

結果として、どのような軽微な事故であっても、飲酒運転であれば免許取り消しは免れません。さらに、欠格期間(免許を再取得できない期間)は、3年から最大10年という長期間に及びます。

「仕事で車が必要」という事情は、飲酒運転においては一切考慮されません。

億単位の損害賠償と自己負担

被害者が死亡したり重い障害が残ったりした場合、賠償金は数千万円から数億円に上ることがあります。

前述の通り、被害者への賠償は対人保険でカバーされることが多いですが、加害者自身の車の修理費や怪我の治療費は保険が出ません。また、被害者側から「慰謝料の増額」を求められることも多く、示談交渉は難航を極めます。

4. 逮捕後の流れと捜査の厳しさ

飲酒運転による人身事故の場合、在宅捜査(家に帰される)になることは稀で、逮捕・勾留される可能性が高いです。

原則として逮捕・勾留される

飲酒運転をする人物は「規範意識が低い」「証拠隠滅(口裏合わせなど)の恐れがある」と判断されやすいためです。逮捕されると、最大23日間、留置場から出られなくなります。

起訴前の弁護活動が重要

検察官は、勾留期間中に「危険運転致死傷罪」で起訴するか、「過失運転致死傷罪」で起訴するかを決定します。

一度「危険運転」で起訴されてしまうと、裁判でそれを覆すのは容易ではありません。そのため、起訴される前の段階で、弁護士を通じて「正常な運転が困難とまでは言えなかった」という主張や証拠を提出し、罪名のランクを下げる活動(過失運転致死傷罪への変更を求める活動)を行うことが重要になります。

5. 弁護士に相談するメリット

飲酒運転の人身事故は、弁護士にとっても難易度の高い事件の一つです。しかし、だからこそ早期の専門家の介入が重要です。

正当な罪名での処罰を求める

「お酒を飲んでいた」という事実だけで、安易に「危険運転致死傷罪」が適用されてしまうと、実際の行為に見合わない重すぎる刑罰を受けることになります。

弁護士は、事故当時の状況を客観的に分析し、もし「危険運転」の要件を満たしていないのであれば、その旨を検察官や裁判官に強く主張します。これは罪を逃れるためではなく、「犯した罪に見合った適正な処罰」を受けるために必要な権利です。

被害者対応と示談交渉

飲酒運転の被害者感情は峻烈を極めます。「絶対に許さない」「顔も見たくない」と拒絶されることがほとんどです。

加害者本人が交渉することは不可能に近いため、弁護士が代理人として謝罪の意を伝え、粘り強く示談交渉を行います。示談が成立するかどうかは、量刑(刑の重さ)に大きく影響します。

社会復帰に向けた環境調整

実刑判決のリスクが高い事案だからこそ、もし執行猶予の可能性がわずかでもあるならば、家族の監督体制の構築や、アルコール依存症治療への通院誓約など、再犯防止策を裁判所に具体的に提示する必要があります。弁護士は、ご家族とも協力しながら更生計画を作成し、情状酌量を求めます。

まとめ

飲酒運転による人身事故は、被害者の人生を奪うだけでなく、加害者の人生も一瞬にして崩壊させます。

特に「危険運転致死傷罪」が適用されれば、10年以上の懲役刑も現実味を帯びてきます。

- 刑罰:危険運転致死傷罪なら最高拘禁刑20年。

- 行政処分:免許取り消し&長期欠格期間。

- 社会的責任:職を失い、多額の賠償責任を負う。

「やってしまったことは取り返しがつかない」と絶望する前に、まずは弁護士にご相談ください。

どのような状況であっても、法律の専門家として、適正な手続きを守り、被害者への償いとあなた自身の更生のために最善のサポートを行います。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事件・刑事事件の経験豊富な弁護士が、緊急の相談に対応いたします。事態は一刻を争いますので、お一人で悩まずご連絡ください。

次にあなたがすべきこと

ご家族やご自身が飲酒運転事故で逮捕された、あるいは捜査を受けている場合、直ちに弁護士の接見(面会)を依頼してください。

最初の取り調べでどのような供述をするかが、その後の運命(罪名決定)を左右します。当事務所は迅速な対応をお約束します。まずは初回相談をご利用ください。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

過失運転致死傷罪とは?刑罰の重さが決まる要因と執行猶予の可能性を徹底解説

はじめに

自動車やバイクを運転中に、不注意から人を怪我させたり、死亡させたりしてしまった場合、運転者は「過失運転致死傷罪」という罪に問われる可能性があります。

事故を起こした直後は、被害者の安否を気遣う気持ちとともに、「自分は刑務所に入らなければならないのか」「これからの人生はどうなってしまうのか」という不安が押し寄せてくることでしょう。

交通事故は、誰もが加害者になり得る犯罪です。しかし、その処分の重さは、事故の結果(被害の程度)だけでなく、事故に至った経緯、過失の大きさ、そして事故後の対応によって大きく変わります。場合によっては、正式な裁判を経ずに罰金刑で済むこともあれば、執行猶予付きの判決となり社会生活を継続できることもあります。逆に、対応を誤れば実刑判決を受ける可能性もゼロではありません。

本記事では、人身事故の大部分に適用される「過失運転致死傷罪」について、その定義や刑罰の内容、量刑(刑の重さ)が決まる具体的な要因、そして執行猶予を獲得するための条件について解説します。

過失運転致死傷罪に関するQ&A

まずは、過失運転致死傷罪に関して多くの方が抱く疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 過失運転致死傷罪の刑罰はどのくらいですか?

法律上定められている刑罰(法定刑)は、「7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金」です。

実際には、被害者の怪我の程度が軽く、加害者の過失も小さい場合は「不起訴」や「罰金刑(略式命令)」で済むケースが多く見られます。一方で、死亡事故や重い後遺障害が残る事故、あるいは飲酒や無免許などの悪質な要素がある場合は、正式な裁判となり、拘禁刑(執行猶予付きを含む)が求刑される可能性が高くなります。

Q2. 死亡事故を起こしてしまいましたが、刑務所に入らなければなりませんか?

必ずしも刑務所に入るとは限りません。

死亡事故であっても、加害者に前科がなく、過失の程度が比較的小さい場合や、遺族に対して誠心誠意謝罪し、十分な損害賠償を行うことで示談が成立している場合などには、「執行猶予」が付く可能性があります。執行猶予が付けば、直ちに刑務所に収容されることはなく、社会で生活しながら更生を目指すことができます。

Q3. 「過失」とは具体的にどのようなことですか?

法律上の「過失」とは、結果の発生を予見し、それを回避する義務があったにもかかわらず、その義務を怠ったことを指します。

交通事故においては、「前方不注意(わき見運転など)」「安全不確認」「信号無視」「一時不停止」「スピードの出し過ぎ」などが典型的な過失に該当します。この過失の程度(不注意の度合い)が大きければ大きいほど、刑事責任も重くなります。

過失運転致死傷罪の基本構造

まずは、この犯罪がどのような場合に成立し、どのような法律に基づいているのか、基本的な仕組みを理解しましょう。

法律上の定義と根拠

かつて交通事故による死傷は、刑法上の「業務上過失致死傷罪」で処罰されていました。しかし、悪質な交通事故の増加や被害者感情の高まりを受け、処罰の厳格化が進められ、現在は特別法である「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」によって規定されています。

同法第5条において、過失運転致死傷罪は以下のように定められています。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

つまり、自動車(バイクを含む)を運転中に、必要な注意義務を怠って人身事故を起こせば、原則としてこの罪が成立します。

危険運転致死傷罪との違い

よく比較されるのが「危険運転致死傷罪」です。これは、アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度、あおり運転など、意図的かつ危険な運転行為によって事故を起こした場合に適用されます。

過失運転致死傷罪が「うっかり(不注意)」による事故を対象とするのに対し、危険運転致死傷罪は「わざと(故意に近い危険行為)」を対象としており、刑罰の上限拘禁刑15年(負傷)〜20年(死亡)と格段に重くなっています。

本記事では、一般的な不注意による事故である「過失運転致死傷罪」に焦点を当てて解説します。

刑罰の重さ(量刑)が決まる要因

裁判官や検察官が、最終的な処分(起訴か不起訴か、罰金か拘禁刑か、実刑か執行猶予か)を決める際、どのような事情を考慮するのでしょうか。これを「量刑事情(りょうけいじじょう)」と呼びます。

主に以下の4つの要素が総合的に判断されます。

結果の重大性(被害の大きさ)

もっとも大きな要因は、被害者がどのような結果に至ったかです。

- 傷害の程度:全治1週間の軽傷と、後遺障害が残る重傷では、当然ながら重傷の方が罪は重くなります。

- 被害者数:1人の被害者よりも、多数の被害者を出した事故の方が重く処罰されます。

- 死亡の結果:被害者が亡くなった場合、取り返しのつかない結果として、実刑判決を含む厳しい処分が検討されます。

過失の態様と程度(悪質性)

どのような不注意があったのか、その「過失」の中身も重要です。

- 軽微な過失:予測が難しい飛び出しなど、運転者にとって回避が困難だった事情があれば、過失は小さいと判断されやすくなります。

- 重大な過失:信号無視、大幅な速度超過、スマホを見ながらの運転(ながら運転)、居眠り運転などは、過失の程度が大きい(悪質である)とみなされ、厳しい処分の対象となります。

被害弁償と示談の状況

被害者に対して、どれだけ誠実に対応したかは、量刑を大きく左右する重要なポイントです。

- 示談の成立:被害者(または遺族)と示談が成立していることは、もっとも有利な事情となります。

- 宥恕(ゆうじょ):示談の中に「加害者を許す」「処罰を望まない」という意思表示(宥恕条項)が含まれている場合、さらに有利に働きます。

- 被害弁償:示談に至らなくとも、保険金や見舞金によって損害の補填がなされているかどうかが考慮されます。

加害者の事情(主観的事情)

加害者自身の状況や態度も評価対象となります。

- 前科・前歴:過去に交通違反や事故歴がある場合、特に同種の前科がある場合は、常習性があるとして厳しく処罰されます。逆に、長年無事故無違反であれば有利な事情となります。

- 反省の態度:事故を真摯に反省し、再発防止策(車の売却、免許の返納など)を講じているかどうかが問われます。

- 社会的更生の環境:家族や雇用主など、更生を監督・支援してくれる人物(監督者)がいるかどうかも、執行猶予の判断において重要です。

執行猶予の可能性と条件

多くの加害者がもっとも恐れるのは「刑務所に入ること(実刑)」です。しかし、拘禁刑の判決が出ても、「執行猶予」が付けば、直ちに刑務所へ行く必要はありません。

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡す際に、情状によってその刑の執行を一定期間猶予する制度です。

例えば、「拘禁刑1年・執行猶予3年」という判決の場合、「拘禁刑1年」という刑は言い渡されますが、その後の3年間、再び罪を犯すことなく真面目に生活すれば、刑の言渡し自体が効力を失い、刑務所に行く必要がなくなります。

逆に、猶予期間中に新たな罪を犯すと、執行猶予が取り消され、新たな罪の刑と合わせて刑務所に入らなければならなくなります。

執行猶予がつく可能性が高いケース

一般的に、以下のようなケースでは執行猶予がつく可能性が高いと言えます。

- 初犯であること:過去に禁錮以上の刑を受けたことがない場合。

- 示談が成立していること:被害者側が処罰を強く望んでいない場合。

- 過失がそれほど悪質でないこと:飲酒やひき逃げなどを伴わない場合。

- 社会内での更生環境が整っていること:定職があり、家族の支えがあるなど。

死亡事故であっても、遺族との示談が成立しており、加害者が深く反省している初犯のケースでは、実刑ではなく執行猶予付きの判決となることが少なくありません。

実刑となる(執行猶予がつかない)可能性が高いケース

一方で、以下のような場合は実刑判決のリスクが高まります。

- 執行猶予期間中の再犯:前回の刑の執行猶予期間中に事故を起こした場合、原則として実刑となります。

- 重大な過失・悪質性:無免許運転、飲酒運転、ひき逃げなどを伴う場合や、信号無視などの過失が著しい場合。

- 複数の死傷者:多数の被害者を死傷させた大規模な事故。

- 示談が不成立で、反省が見られない:被害者感情が峻烈であり、加害者が責任を転嫁するような態度をとっている場合。

弁護士に相談するメリット

過失運転致死傷罪で捜査を受けている場合、少しでも軽い処分(不起訴や執行猶予)を獲得するためには、弁護士のサポートが重要です。

刑事弁護としての示談交渉

「保険会社が示談交渉をしているから大丈夫」と考えるのは危険です。保険会社の示談はあくまで「民事上の損害賠償」の手続きであり、刑事処分を軽くするための活動(宥恕の獲得や嘆願書の作成依頼など)まではカバーしていないことが一般的です。

弁護士は、刑事弁護人の立場から、被害者の心情に最大限配慮しつつ、早期の示談成立と宥恕の獲得を目指して交渉します。これが検察官や裁判官の心証を良くし、処分の軽減に直結します。

早期の身柄解放

逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、早期の釈放を求めます。早期に釈放されれば、会社や学校への影響を最小限に抑え、元の生活に戻りやすくなります。

不起訴処分の獲得

比較的軽微な事故や、被害者との示談が成立している事案では、検察官に対して「起訴する必要はない(起訴猶予)」と働きかけます。不起訴となれば、裁判は行われず、前科もつきません。これは社会生活を送る上で大きなメリットとなります。

公判(裁判)での有利な弁護

起訴されて正式裁判になった場合、弁護士は法廷で被告人(加害者)の有利な事情を主張・立証します。

- 過失の程度が実際にはそれほど大きくなかったことの証明。

- 被告人が深く反省し、再発防止策を講じていることの証明。

- 家族や職場の上司などに情状証人として出廷してもらい、監督を誓約してもらう。

これらの活動を通じて、執行猶予判決の獲得や刑期の短縮を目指します。

まとめ

過失運転致死傷罪は、法定刑に懲役や禁錮が含まれる重大な犯罪ですが、実際の処分は事故の個別具体的な事情によって大きく異なります。

- 刑罰:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。

- 量刑の要因:被害結果、過失の程度、示談の有無、反省の態度などが総合的に判断される。

- 執行猶予:初犯で示談が成立していればつく可能性が高いが、悪質な場合や対応を誤ると実刑のリスクもある。

「うっかり起こした事故だから厳しくされないだろう」という楽観視は禁物です。特に人身事故の場合、被害者の感情や警察の捜査方針によっては、予想以上に厳しい局面に立たされることがあります。

ご自身やご家族が人身事故の当事者となってしまった場合は、できるだけ早い段階で弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。交通事件の経験豊富な弁護士が、適正な処分と早期の解決に向けてサポートいたします。

次にあなたがすべきこと

現在、警察から取り調べを受けている方、またはこれから呼び出しを受ける予定の方は、供述調書にサインをする前に一度弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

当事務所では、刑事事件・交通事件に関する初回相談を受け付けております。今後の見通しや、今やるべきことについて具体的にお話ししますので、お一人で悩まずにお問い合わせください。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

人身事故を起こしたらどうなる?刑事・行政・民事の3つの責任を徹底解説

はじめに

自動車やバイクを運転中に人身事故を起こしてしまったとき、運転者が受けるショックは計り知れません。「相手の方は大丈夫だろうか」という心配と同時に、「自分はこれからどうなってしまうのか」「刑務所に入らなければならないのか」「多額の賠償金を支払えるのか」といった不安が押し寄せ、パニックに陥ってしまうことも珍しくありません。

人身事故(人が死傷した交通事故)を起こした場合、加害者は法律上、性質の異なる「3つの責任」を同時に負うことになります。これらはそれぞれ別の機関が管轄し、異なる目的と手続きで進められますが、複雑に関連し合っている部分もあります。

この仕組みを正しく理解していないと、例えば「保険会社に任せているから大丈夫」と誤解して刑事手続きへの対応が遅れ、取り返しのつかない不利益(前科がつく、重い処分を受けるなど)を被る可能性があります。

本記事では、人身事故の加害者が直面する「刑事責任」「行政責任」「民事責任」について、それぞれの内容や手続きの流れ、そしてこれらがどのように関わり合っているのかを解説します。現状を整理し、適切な対処を行うためのガイドとしてお役立てください。

人身事故の責任に関するQ&A

まずは、人身事故の当事者が最初に抱く疑問について、要点を絞って回答します。

Q1. 人身事故を起こすと、必ず「3つの責任」すべてを負うのですか?

基本的には、人身事故であれば3つすべての責任が問われる可能性が高いですが、状況によります。

- 民事責任:相手に損害がある以上、ほぼ必ず発生します。

- 行政責任:違反点数が加算されるため、点数が基準に達すれば免許停止等の処分を受けます。

- 刑事責任:過失が極めて小さい場合や、被害者との示談が成立している場合などは、「不起訴(お咎めなし)」となり、刑罰を受けずに済むこともあります。

Q2. 任意保険に入っていますが、警察や裁判の対応もしてくれますか?

いいえ、してくれません。

保険会社が代行してくれるのは、主に「民事責任(被害者への賠償)」に関する示談交渉だけです。「刑事責任(警察の取り調べや裁判)」や「行政責任(免許の点数や処分)」については、保険会社は関与できません。ご自身の身を守るためには、別途、弁護士に依頼する必要があります。

Q3. 会社にバレずに解決することはできますか?

絶対にバレないとは言い切れませんが、適切な対応により可能性を下げることはできます。

警察に逮捕・勾留されず、在宅で捜査が進む場合(在宅事件)、通常通り出勤することは可能です。しかし、免許停止処分を受ければ運転業務ができなくなりますし、正式な裁判になれば平日に出廷する必要があります。早期に弁護士に相談し、身柄拘束の回避や不起訴を目指すことが、職場への発覚を防ぐためにも重要です。

人身事故で問われる「3つの責任」の全体像

人身事故を起こした加害者は、以下の3つの責任を負います。まずはそれぞれの「目的」と「管轄」の違いを整理しましょう。

| 責任の種類 | 目的 | 主な内容 | 管轄・決定機関 |

| 1. 刑事責任 | 社会の秩序維持・制裁 | 懲役、禁錮、罰金 | 警察、検察、裁判所 |

| 2. 行政責任 | 交通の安全確保(危険の排除) | 免許取り消し、免許停止 | 公安委員会 |

| 3. 民事責任 | 被害者の救済・損害の補填 | 損害賠償(治療費、慰謝料等) | 被害者(保険会社)、裁判所 |

これらは「別々の手続き」で進みますが、「民事での示談成立が、刑事処分の軽重に影響する」といったように、密接な関連性を持っています。以下、それぞれの責任について詳細を見ていきましょう。

【刑事責任】国から科される刑罰

刑事責任とは、法律(刑法や自動車運転死傷処罰法など)に違反した犯罪行為に対して、国が科す制裁のことです。人身事故の場合、もっとも重い責任と言えます。

適用される主な罪名

人身事故で問われる罪は、主に以下の2つです。

過失運転致死傷罪

- 一般的な前方不注意や安全確認不足によって人を死傷させた場合に適用されます。

- 刑罰:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金。

危険運転致死傷罪

- アルコールや薬物の影響、制御困難な高速度、あおり運転(妨害運転)など、悪質で危険な行為によって死傷させた場合に適用されます。

- 刑罰(負傷):15年以下の拘禁刑。

- 刑罰(死亡):1年以上の有期拘禁刑(最高20年)。

- ※危険運転致死傷罪には「罰金刑」がなく、起訴されれば公開の法廷での裁判となり、実刑判決のリスクが高まります。

また、ひき逃げ(救護義務違反)をした場合は、道路交通法違反も加わり、さらに重い刑罰が科されます。

刑事手続きの流れ

事故発生後、刑事手続きは以下のように進行します。

- 捜査(警察)

- 実況見分や取り調べが行われます。

- 逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は逮捕・勾留されますが、そうでない場合は在宅事件として、普段の生活を送りながら呼び出しに応じて取り調べを受けます。

- 送致(送検)

- 事件の書類や証拠が警察から検察官に送られます。

- 起訴・不起訴の判断(検察)

- 検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうかを決定します。

- 起訴:裁判所に対して審理を求めます(公判請求または略式請求)。

- 不起訴:裁判を行わず、事件を終了させます。前科はつきません。

- 裁判・判決

- 略式手続:書類審査のみで罰金を支払って終了します(前科になります)。

- 公判手続:法廷で審理を行い、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金刑などの判決が下されます。

「前科」の影響

起訴されて有罪判決(略式命令の罰金刑を含む)を受けると、「前科」がつきます。前科がつくと、一部の国家資格(医師、看護師、教員など)の取得や更新に制限がかかったり、海外渡航(ビザ取得)に影響が出たりする場合があります。

そのため、刑事弁護においては、まず「不起訴処分」を獲得することが最大の目標となります。

【行政責任】運転免許に対する処分

行政責任とは、将来の道路交通の安全を守るために、危険性のある運転者を排除、あるいは矯正するための処分です。公安委員会が管轄します。

点数制度の仕組み

日本の運転免許制度では、過去3年間の違反点数の累積によって処分が決まります。人身事故の場合、以下の2種類の点数が合算されます。

基礎点数

事故の原因となった違反に対する点数です。

- 安全運転義務違反:2点

- 信号無視:2点

- 酒気帯び運転:13点または25点 など

付加点数(交通事故の付加点数)

被害者の怪我の程度(治療期間)と、加害者の過失の程度(不注意の大きさ)によって決まります。

- 死亡事故:20点(専ら過失)/13点(その他)

- 重傷(30日以上):9点〜13点

- 軽傷(30日未満):3点〜6点

処分の種類

累積点数と「前歴(過去3年以内に免停などの処分を受けた回数)」に応じて、以下のいずれかの処分が下されます。

免許停止(免停)

一定期間(30日〜180日)、運転ができなくなります。講習を受けることで期間が短縮される場合があります。

免許取り消し

免許を強制的に没収されます。さらに「欠格期間(1年〜10年)」の間は、教習所に通うことも免許を取り直すこともできません。

例えば、前歴がない状態で「一時不停止(2点)」により「相手に全治1ヶ月の怪我(付加点数9点)」を負わせた場合、合計11点となり、60日間の免許停止処分となります。

意見の聴取

90日以上の免許停止や免許取り消し処分に該当する場合、処分決定前に「意見の聴取」という手続きが行われます。ここで、事故の経緯や反省の情、車が生活に不可欠である事情などを訴えることで、処分が軽減(例:取り消し→長期停止)される可能性があります。

【民事責任】被害者への損害賠償

民事責任とは、被害者が被った損害をお金で償う責任です。民法上の「不法行為責任」および自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」が問われます。

賠償すべき損害の内訳

人身事故の損害賠償は、大きく3つに分類されます。

- 積極損害(出費した費用)

- 治療費、入院費、通院交通費、付添看護費、義肢などの装具代、葬儀費用など。

- 消極損害(得られるはずだった利益)

- 休業損害:怪我で仕事を休んだために減った収入。

- 逸失利益:後遺障害が残ったり死亡したりしたことで、将来得られるはずだったのに得られなくなった収入。

- 慰謝料(精神的苦痛への賠償)

- 入通院慰謝料:入通院したことに対する精神的苦痛。

- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛。

- 死亡慰謝料:被害者が死亡したことに対する精神的苦痛(遺族固有の慰謝料含む)。

保険会社の役割

通常、自動車保険(任意保険)に加入していれば、保険会社が窓口となって被害者と交渉し、賠償金を支払います(示談代行)。

ただし、保険会社が提示する賠償額は、裁判所の基準(弁護士基準)よりも低い「任意保険基準」であることが一般的です。また、加害者に重過失がある場合や、保険の適用外となるケースでは、加害者個人が直接請求を受けることもあります。

「3つの責任」の相互関係と弁護士の役割

これら3つの責任は、それぞれ独立していますが、「民事(示談)」の結果が「刑事」に大きな影響を与えるという点が重要です。

示談成立の重要性

刑事手続きにおいて、検察官が起訴するかどうか、あるいは裁判官が量刑(罰金の額や執行猶予の有無)を決める際、「被害者と示談が成立しているか」は重要な判断材料となります。

示談が成立し、被害者から「処罰を求めない(宥恕)」という意思表示が得られれば、不起訴処分となる可能性が高まります。逆に、示談ができていないと、反省が不十分とみなされ、処罰が重くなる傾向があります。

なぜ弁護士が必要なのか

ここで問題になるのが、保険会社の役割の限界です。

保険会社の限界

保険会社は「適正な賠償金を支払うこと」が仕事であり、「加害者の刑事処分を軽くすること」を目的としていません。そのため、示談交渉のスピードが刑事手続きの期限(起訴判断のタイミング)に間に合わないことがあります。また、示談書の中に「加害者を許す(宥恕条項)」という文言を入れることにも消極的な場合があります。

弁護士の役割

弁護士(弁護人)は、加害者の刑事責任を軽減するために活動します。

- 迅速な示談交渉:検察官の処分が決まる前に、被害者に対して誠心誠意謝罪し、早急な示談成立を目指します。

- 宥恕条項の獲得:単にお金を払うだけでなく、被害者の許しを得るための交渉を行います。

- 行政処分の軽減:「意見の聴取」に出席し、意見書を提出して処分の軽減を求めます。

- 身体拘束の解放:逮捕・勾留された場合、早期に釈放されるよう働きかけます。

このように、「保険会社任せ」ではカバーできない領域(刑事・行政)をサポートできるのが弁護士です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談するメリット

人身事故の加害者となってしまった場合、孤独と不安の中で多くの判断を迫られます。当事務所にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

専門的な刑事弁護による処分の回避・軽減

交通事件に精通した弁護士が、事故の状況を詳細に分析し、不起訴処分や罰金刑の回避、執行猶予の獲得に向けて全力を尽くします。被害者感情に配慮した丁寧な示談交渉により、円満な解決を目指します。

生活への影響を最小限に抑える活動

逮捕・勾留の回避や早期釈放に向けた活動、および免許取り消しの回避に向けた意見聴取のサポートなどを行い、お仕事や学校などの日常生活を守るための弁護活動を展開します。

精神的な支えとトータルサポート

刑事、行政、民事のすべての手続きにおいて、次に何が起こるかを予測し、適切なアドバイスを行います。「誰にも相談できない」という孤独感を解消し、依頼者が前を向いて再出発できるよう、精神面でも寄り添います。

まとめ

人身事故を起こすと、「刑事責任(刑罰)」「行政責任(免許処分)」「民事責任(損害賠償)」という3つの重い責任が生じます。これらは複雑に絡み合っており、特に民事上の示談の成否は、刑事処分の結果を大きく左右します。

- 刑事責任:拘禁刑や罰金などの刑罰。前科がつくリスクがある。

- 行政責任:免許停止や取り消し。仕事や生活に直結する。

- 民事責任:被害者への金銭的な補償。保険会社が対応するが、刑事への配慮は限定的。

最悪の事態(実刑判決や免許取り消しなど)を避けるためには、事故直後の早い段階で、これら全体を見渡した戦略的な対応が必要です。

保険会社任せにせず、まずは交通事件・刑事事件の経験豊富な弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。あなたの未来と生活を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

次にあなたがすべきこと

ご自身の事故について、「免許がどうなるか知りたい」「警察に呼び出されているが不安だ」といった具体的なお悩みがある場合は、弁護士の初回相談をご利用ください。刑事手続きは時間との勝負です。手遅れになる前に、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

人身事故の罰金相場はいくら?違反点数と刑事処分の関係を徹底解説

はじめに

自動車やバイクを運転中に人身事故を起こしてしまった場合、被害者への救護措置や警察への連絡が済んだ後、加害者が次に直面するのは「これから自分はどうなるのか」という大きな不安です。

「罰金はいくらになるのか」「免許は取り消されてしまうのか」「刑務所に入らなければならないのか」といった疑問は、事故の当事者にとって深刻な悩みとなります。特に、人身事故は物損事故とは異なり、被害者の怪我の程度や過失の度合いによって、課される責任の重さが大きく変わります。

本記事では、人身事故を起こしてしまった方を対象に、刑事処分の行方を左右する「罰金の相場」や、運転免許に関わる「違反点数」の仕組みについて解説します。これからの手続きを正しく理解し、適切な対応をとるための参考にしてください。

人身事故に関するQ&A

まずは、人身事故の当事者がもっとも気にかける疑問について、簡潔にお答えします。

Q1. 人身事故の罰金はどのくらいになりますか?

一般的な「過失運転致死傷罪」の場合、罰金刑となるケースの多くは数十万円から50万円程度が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、被害者の怪我の程度(全治までの期間)や、加害者の過失割合、過去の前科・前歴によって変動します。重傷事故や飲酒運転などの悪質なケースでは、100万円以下の罰金、あるいは拘禁刑が科される可能性もあります。

Q2. 人身事故を起こすと必ず免許停止や取り消しになりますか?

必ずなるとは限りませんが、可能性は高いと言えます。人身事故の場合、事故の原因となった交通違反の「基礎点数」に加え、被害の結果に応じた「付加点数」が加算されます。これらを合計した点数が一定の基準を超えると、免許停止(免停)や免許取り消しの行政処分を受けることになります。例えば、全治15日未満の軽傷事故であっても、違反内容によっては免許停止の基準に達することがあります。

Q3. 警察沙汰になっても「前科」をつけない方法はありますか?

日本の刑事司法において、検察官によって「起訴」され、有罪判決(略式命令による罰金刑を含む)を受けると前科がつきます。しかし、被害者との示談が成立している場合や、事故の態様が軽微である場合などには、検察官の判断で「不起訴処分」となることがあります。不起訴となれば裁判は行われず、前科もつきません。早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うことが重要です。

人身事故で問われる「3つの責任」

人身事故を起こした場合、加害者は法律上、性質の異なる3つの責任を同時に負うことになります。まずはこの全体像を理解しましょう。

民事上の責任(損害賠償)

被害者が被った損害をお金で償う責任です。治療費、慰謝料、休業損害、車の修理費などが含まれます。通常は加入している自賠責保険や任意保険を使って対応しますが、保険会社任せにせず、誠意ある対応が求められます。

行政上の責任(免許の処分)

公安委員会による運転免許に対する処分です。違反点数が加算され、その累積点数に応じて「免許停止」や「免許取り消し」の処分が下されます。これは将来の交通安全を確保するための措置であり、刑事罰とは別の手続きで進みます。

刑事上の責任(刑罰)

国が犯罪として捜査し、刑罰を科す責任です。警察と検察が捜査を行い、起訴されると裁判所が刑罰(拘禁刑、罰金)を決定します。本記事で詳しく解説する「罰金」は、この刑事上の責任に含まれます。

人身事故の刑事処分と罰金相場

ここでは、刑事責任の中心となる罪名と、気になる罰金の相場について解説します。

適用される主な罪名

人身事故の多くは、以下の法律に基づいて処罰されます。

過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)

一般的な不注意による事故の多くがこれに該当します。

- 法定刑:7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金

危険運転致死傷罪(同法 第2条、第3条)

飲酒、薬物、高速度、妨害運転(あおり運転)など、悪質で危険な運転により事故を起こした場合に適用されます。

- 法定刑(負傷):15年以下の拘禁刑

- 法定刑(死亡):1年以上の有期拘禁刑(最高20年)

※危険運転致死傷罪には罰金刑がなく、起訴されれば公開の裁判となり、実刑判決を受ける可能性が高まります。

罰金額の決定要因と相場(過失運転致死傷罪)

罰金の額は、裁判官(略式手続の場合は簡易裁判所)が個別の事情を考慮して決定します。明確な料金表があるわけではありませんが、実務上の傾向(相場)は存在します。

主な判断要素は以下の通りです。

- 被害の結果(怪我の程度)

全治までの期間が長いほど、罰金額は高くなります。 - 過失の程度

前方不注意、信号無視、一時不停止など、加害者の不注意がどの程度重大だったかが問われます。 - 示談の成立有無

被害者と示談が成立しており、被害者から「処罰を望まない(嘆願書など)」という意思が示されている場合、減額や不起訴の可能性が高まります。

【罰金の目安(初犯・過失運転致死傷罪の場合)】

- 全治15日未満(軽傷)

不起訴(お咎めなし)〜 罰金10万円〜20万円程度 - 全治1ヶ月前後

罰金20万円〜30万円程度 - 全治2ヶ月〜3ヶ月

罰金30万円〜50万円程度 - 重傷(後遺障害が残るような場合)または死亡事故

正式裁判(公判請求)となる可能性が高く、罰金ではなく拘禁刑が求刑されるケースが増えます。ただし、過失が小さい場合などは50万円〜100万円の罰金となることもあります。

※これらはあくまで一般的な傾向であり、具体的な事案によって異なります。

「略式起訴」と「罰金」

人身事故の罰金刑の多くは、「略式手続(略式起訴)」によって決まります。これは、公開の法廷で裁判を開く代わりに、書面審理のみで罰金を科す手続きです。

加害者が罪を認め、略式手続に同意した場合にのみ行われます。裁判所に行く必要がなく早期に解決しますが、「前科がつく」という点では通常の裁判と同じです。

行政処分と違反点数の仕組み

次に、運転免許に関わる「点数」の仕組みと、それがどのように処分につながるかを解説します。

点数計算の基本構造

人身事故の点数は、以下の2つの合計で決まります。

基礎点数

事故の原因となった交通違反に対する点数です。

- 安全運転義務違反(前方不注意や安全不確認など):2点

- 信号無視:2点

- 携帯電話使用等(保持):3点

など。

付加点数(交通事故の付加点数)

被害者の怪我の程度と、加害者の責任の重さ(専ら加害者の不注意か、被害者にも不注意があったか)によって決まります。

【付加点数の目安】

(※「専ら違反者の不注意」の場合)

- 死亡事故:20点

- 重傷(治療期間3ヶ月以上または後遺障害):13点

- 重傷(治療期間30日以上3ヶ月未満):9点

- 軽傷(治療期間15日以上30日未満):6点

- 軽傷(治療期間15日未満):3点

免許停止と取り消しの基準

計算された合計点数と、過去3年間の「前歴(免許停止などの処分歴)」の回数によって、処分が決まります。

【前歴0回(初めての処分)の場合】

- 6点 〜 14点:免許停止(期間は30日〜90日)

- 15点以上:免許取り消し(欠格期間1年〜)

【シミュレーション例:追突事故で相手が全治2週間の怪我(前歴なし)】

- 基礎点数(安全運転義務違反):2点

- 付加点数(軽傷・治療期間15日未満・専ら過失):3点

- 合計:5点

→ この場合、前歴がなければ6点に達しないため、ギリギリで免許停止にはなりません(ただし、あと1点で免停となる要注意状態です)。

【シミュレーション例:一時不停止で相手が全治1ヶ月の怪我(前歴なし)】

- 基礎点数(指定場所一時不停止等):2点

- 付加点数(治療期間30日以上・専ら過失):9点

- 合計:11点

→ 6点を超えているため「免許停止60日」の処分対象となります。

処分を軽減する「意見の聴取」

免許停止(90日以上)や免許取り消しに該当する場合、処分が決定する前に「意見の聴取」という手続きが行われます。ここで事故の経緯や反省の情、車が必要な事情などを主張することで、処分が軽減(例:取り消し→長期停止、停止期間の短縮など)される可能性があります。

事故発生から刑事処分までの流れ

人身事故を起こした後、どのようなプロセスを経て罰金などの処分が決まるのか、時系列で確認しましょう。

- 警察による捜査

実況見分や取り調べが行われます。ここで作成される「実況見分調書」や「供述調書」は、後の刑事処分や過失割合の認定に大きく影響します。 - 送致(送検)

警察から検察庁へ事件の書類・証拠が送られます。身柄拘束(逮捕)されていない在宅事件の場合、後日、検察庁から呼び出しがあります。 - 検察官による取り調べ

検察官が、被疑者(加害者)の話を聞き、最終的に起訴するかどうかを判断します。 - 起訴・不起訴の決定

- 不起訴:裁判にならず、前科もつきません。

- 略式起訴:書面審理で罰金刑が確定します。

- 公判請求(正式起訴):法廷での裁判が開かれます。拘禁刑などの重い処分が予想される場合です。

- 判決・処分の確定

略式命令であれば罰金を納付して終了。正式裁判であれば判決(執行猶予付き、実刑など)が言い渡されます。

人身事故を弁護士に相談するメリット

「保険会社が対応してくれるから大丈夫」と考えがちですが、保険会社が代行するのはあくまで「民事上の示談(賠償金の話)」だけです。刑事処分や行政処分への対策は、保険会社は行ってくれません。

ご自身の今後の人生を守るために、弁護士に相談するメリットは非常に大きいと言えます。

不起訴処分や罰金の減額を目指せる

検察官が起訴・不起訴を判断する際、もっとも重視するのは「被害者との示談状況」と「被害者の処罰感情」です。

弁護士は、保険会社の示談交渉とは別に、刑事弁護の観点から被害者にアプローチし、謝罪とともに「宥恕(ゆうじょ)条項(=加害者を許すという意思表示)」を含む示談の成立を目指します。これが成立すれば、不起訴や罰金の減額を得られる可能性が高まります。

早期の身体拘束からの解放

逮捕されてしまった場合、弁護士は逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、早期の釈放(勾留の阻止・取り消し)を働きかけます。これにより、職場や学校への影響を最小限に抑えることができます。

取り調べへの適切なアドバイス

警察や検察の取り調べで、あやふやな記憶のまま不利な供述調書にサインをしてしまうと、後から覆すことは困難です。弁護士は、取り調べにどう対応すべきか、黙秘権をどう使うべきかなど、法的な観点から具体的なアドバイスを行います。

行政処分の軽減に向けたサポート

意見の聴取において、処分の軽減を求めるための意見書作成や、当日の同席(補佐人として)などのサポートを行います。仕事で車が不可欠な方にとって、免許取り消しを回避できるか、停止期間が短くなるかは死活問題です。

まとめ

人身事故を起こしてしまった場合、民事・行政・刑事という3つの重い責任がのしかかります。特に刑事処分(罰金や懲役)と行政処分(免許点数)は連動しており、事故の結果や対応の仕方によって、最終的な結果が大きく異なります。

- 罰金相場:軽傷なら12万〜30万円、重傷ならそれ以上が目安。

- 違反点数:基礎点数+付加点数で計算され、6点以上で免停、15点以上で取り消し。

- 重要なポイント:被害者との示談成立や反省の態度が、処分の重さを左右する。

「警察の言う通りにしていれば大丈夫だろう」と安易に考えず、早い段階で専門家の助言を仰ぐことが、将来のリスクを減らす最善の方法です。

人身事故の加害者となってしまい、今後の処分に不安を感じている方は、交通事案に豊富な実績を持つ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。私たちは、あなたの権利を守り、再出発を支援するために全力を尽くします。

次にあなたがすべきこと

まずは、ご自身の事故状況(怪我の程度、違反内容)を整理し、不起訴の可能性や免許処分の見通しについて、弁護士の無料相談などを利用して確認することをお勧めします。当事務所では、刑事事件に関する初回相談を受け付けております。お一人で悩まず、まずはお問い合わせください。

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に

薬物事件の証拠隠滅は罪に問われる?逮捕前に絶対にしてはいけないこと

はじめに

「警察が家に来るかもしれないと察知し、慌てて手元の薬物をトイレに流した」

「家族の部屋から注射器が見つかり、パニックになってゴミ捨て場に捨ててしまった」

「逮捕されるのが怖くて、携帯電話のデータをすべて初期化した」

薬物事件に関与してしまった際、あるいは家族が巻き込まれた際、発覚を恐れてとっさに「証拠」を隠そうとしてしまうことは、刑事弁護の視点から申し上げると、「最悪の悪手」と言わざるを得ません。

証拠を隠滅する行為は、それ自体が新たな犯罪になる可能性があるだけでなく、その後の捜査や裁判において、逮捕の長期化、保釈の却下、実刑判決の可能性増大など、取り返しのつかない不利益をもたらします。

本記事では、薬物事件における「証拠隠滅」の法的リスク、特に「自分の証拠」と「他人の証拠」を隠すことの違い、そして警察が介入する前に弁護士に相談すべき理由について解説します。

証拠隠滅と薬物事件に関するQ&A

まずは、証拠隠滅に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

Q1. 自分の持っている薬物を捨てたら「証拠隠滅罪」になりますか?

法律の建前上は、自分の刑事事件に関する証拠を隠したり壊したりしても、刑法104条の「証拠隠滅罪」は成立しません。人間は誰しも自分の身を守りたいという本能を持っており、自分の不利になる証拠を隠すことはある程度想定されているためです(期待可能性の欠如)。

しかし、罪にならないからと言って許されるわけではありません。

証拠隠滅を図った事実は、「反省の色がない」「逃亡や再犯の恐れがある」とみなされ、逮捕・勾留が長引く決定的な要因となります。また、裁判での量刑(刑の重さ)において非常に不利な事情として扱われます。

Q2. 家族が見つけた薬物を代わりに捨てた場合はどうなりますか?

これは明確に犯罪(証拠隠滅罪)となります。

刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠」を隠滅した場合に成立します。たとえ親心や配偶者への愛情からの行動であっても、法律上は「他人の証拠」を隠したことになり、3年以下の拘禁刑(2025年6月改正前は懲役)または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

家族をかばったつもりが、家族自身も犯罪者になってしまうという最悪の結果を招きます。

Q3. スマホのデータを消せば、警察にはバレませんか?

警察のデジタルフォレンジック(電子鑑識)技術を甘く見てはいけません。

表面上のメッセージ履歴や通話記録を削除しても、端末内部に残ったデータから復元される可能性は高いといえます。

さらに、データを削除した痕跡自体が「証拠隠滅を図った強力な証拠」として扱われます。これにより、組織的な背景を疑われたり、保釈が認められなくなったりと、状況を悪化させるだけです。

解説:薬物事件における「証拠隠滅」のリスクと実態

ここからは、なぜ証拠隠滅がそれほどまでに危険なのか、法的な仕組みと実務上のリスクについて解説します。

1. 「証拠隠滅罪(刑法104条)」の成立要件

まず、刑法上の「証拠隠滅罪」について正しく理解する必要があります。

刑法 第104条(証拠隠滅等)

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(※2025年6月より「懲役」から「拘禁刑」へ改正)

重要なのは、この条文が対象としているのが「他人の刑事事件」であるという点です。

- 自分が所持していた薬物を自分で捨てた: 証拠隠滅罪は成立しない(ただし情状は悪化)。

- 夫の薬物を妻が捨てた: 妻に証拠隠滅罪が成立する。

- 友人に頼まれて、友人の薬物を預かって隠した: 友人の証拠を隠したとして証拠隠滅罪、さらに自身の「薬物所持罪」も成立する可能性がある。

このように、家族や友人が良かれと思って手助けをすることは、新たな犯罪を生むリスクがあります。特に薬物事件では、同居している家族が巻き込まれやすいため、細心の注意が必要です。

2. 「自分の証拠」を隠すことの代償

前述の通り、自分で自分の証拠を消しても「証拠隠滅罪」にはなりません。しかし、実務上は「罪にならないから大丈夫」とは決して言えない、厳しいペナルティが待っています。

逮捕・勾留の必要性が高まる

警察や検察官が逮捕状や勾留(拘束の延長)を請求する際の最大の理由は、「被疑者が罪証(証拠)を隠滅する恐れがあるから」です。

実際に薬物をトイレに流したり、スマホを初期化したりした形跡があれば、「この人物は外に出したらまた証拠を消すに違いない」と判断され、身柄拘束が長期化します。

保釈が認められなくなる

起訴された後、保釈を請求しても、「証拠隠滅の前歴」がある被告人の保釈は極めて困難です。裁判所は「裁判が終わるまで閉じ込めておかなければ、真実が闇に葬られる」と考えるからです。

量刑(判決)が重くなる

裁判において、証拠隠滅行為は「犯行後の情状が悪い」と評価されます。

「反省していない」「司法手続を妨害しようとした」とみなされ、本来であれば執行猶予がついたかもしれない事案で実刑判決が出たり、刑期が長くなったりする原因となります。

3. 薬物事件における「証拠」とは何か

一般の方が思う「証拠」と、捜査機関が重視する「証拠」には広がりがあります。単に白い粉や乾燥大麻を捨てるだけでは、証拠は消えません。

- 薬物そのもの: 覚醒剤、大麻、コカインなど。

- 使用器具: 注射器、パイプ、スプーン、電子天秤、パケ(小分け袋)。これらに付着した微量の成分も鑑定可能です。

- 生体試料: 尿、毛髪。薬物を捨てても、体内に摂取した事実は消せません。強制採尿令状により、カテーテルを用いて尿を採取されることもあります。

- 通信機器: スマートフォン、パソコン。売人とのやり取り(通話履歴、SNS、アプリのログ)、位置情報、検索履歴など。

これらを完全に消去することは物理的に不可能であり、中途半端な隠滅工作は、かえって「悪質性」を際立たせる結果となります。

4. 2025年法改正:拘禁刑の影響

2025年6月より、刑法が改正され「懲役刑」が廃止され「拘禁刑」となりました。

拘禁刑は、再犯防止のための指導・教育に重点を置く刑罰ですが、薬物事犯に対して厳格な運用がなされる点に変わりはありません。

証拠隠滅を図るような態度は、「更生への意欲が低い」「プログラムへの適応が困難」と判断される要素となり得ます。

逮捕前にすべきでないこと・すべきこと

もし、あなたや家族が薬物を持っている状況で「警察が来るかもしれない」と感じたら、どうすべきでしょうか。

絶対にしてはいけないこと(NG行動)

- 薬物の廃棄・隠匿

トイレに流す、ゴミに混ぜる、土に埋めるなどの行為。下水から成分が検出されたり、ゴミ集積所から発見されたりすることもあります。何より、捜査機関の心証を決定的に悪化させます。 - スマホの初期化・破壊

解析されれば復元されますし、破壊された端末自体が「隠滅の証拠」になります。 - 逃亡

一時的に逃げても、指名手配されればいつかは捕まります。逃亡の事実は、逮捕後の保釈をほぼ不可能にします。 - 家族に隠させる

前述の通り、家族を証拠隠滅罪の犯人にしてしまいます。絶対に巻き込んではいけません。

すべきこと(推奨行動)

- 現状を維持し、触らない

下手に動かして指紋がついたり、散乱させたりしないようにしてください。 - 直ちに弁護士に連絡する

これが最善の解決策です。

弁護士は、その薬物をどう処理すべきか(警察への任意提出や自首の手続き)を法的に判断します。

弁護士に相談するメリット

証拠隠滅を考えるほど追い詰められている状況こそ、弁護士の介入が必要です。弁護士は、違法な隠蔽工作をすることなく、依頼者の利益を最大化する方法を知っています。

1. 「自首(じしゅ)」による減刑と逮捕回避

警察に発覚する前に、弁護士が付き添って警察署へ行き、薬物を提出して罪を申告することを「自首」といいます。

自首が成立すれば、刑法上の減刑事由となるため、裁判での処分が軽くなる可能性が高まります。また、「逃げも隠れもしない」という姿勢を示すことで、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む(在宅事件)ケースも増えます。

2. 家族を犯罪者にしないための対応

家族が薬物を発見した場合、どうすれば法に触れずに処分できるかは非常に難しい問題です。

弁護士は、家族が「所持罪」や「証拠隠滅罪」に問われないよう、警察への通報や提出の手順を慎重にガイドします。ご家族だけで警察署へ持ち込むと、事情を知らない警察官にその場で現行犯逮捕されてしまうリスクすらあるため、専門家の帯同が重要です。

3. 取調べへのアドバイス

もし逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅を図っていなければ、「正直に話して反省している」という弁護方針が立てやすくなります。

弁護士は、黙秘すべき点と話すべき点を整理し、捜査機関による誘導尋問に乗らないよう、適切な取調べ対応を指示します。

まとめ

薬物事件において、証拠隠滅は「百害あって一利なし」です。

恐怖からとっさに薬物を捨てたりデータを消したりしたくなる気持ちは分かりますが、それは警察の捜査能力を侮った行為であり、結果としてあなた自身や大切な家族を、より深く暗い法的トラブルの泥沼に引きずり込むことになります。

「やってしまったことは消せないが、これからの行動は選べる」

このことを忘れないでください。

証拠を隠すのではなく、法的に正しい手続きで過去を清算し、更生への道を歩み出すことが、最も刑を軽くし、社会復帰を早める近道です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、逮捕前の相談、自首の同行、家族からの緊急相談に対応しています。

パニックになる前に、まずは私たちにご連絡ください。あなたの未来を守るために法的サポートを提供いたします。

【弁護士法人長瀬総合法律事務所】

刑事事件は初動がすべてです。誤った判断をする前に、専門家である弁護士にご相談ください。

お問い合わせ・接見のご依頼は、当事務所のウェブサイトまたはお電話にてお待ちしております。秘密は厳守いたします。

(※本記事は一般的な法律知識の解説であり、具体的な事案の解決を保証するものではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。)

その他の刑事事件コラムはこちら

初回無料|お問い合わせはお気軽に